Сопричастный всему живому, или Право сказать свою правду

Виктор Петрович Астафьев... Памяти его, светлой и гордой, посвящаю я свои записки. Мне посчастливилось видеть, слышать и разговаривать с этим русской души человеком.

Тоже мне, астроном!

...Был тёплый июньский день 1978 года. Шелестели глянцевой листвой тополя, цвела одурманивающая сирень. И собеседница моя, сотрудница районной газеты "Путь к коммунизму" Наталья Добровольская, неожиданно спросила:

- А ты читал "Последний поклон" Астафьева"?

- Впервые слышу, можно сказать, это имя,- ответил я.

От удивления она даже приостановилась посередине тенистой аллеи.

- На, читай! - настойчиво предложила она сразу две книжечки.- А ещё сибиряк... Своих классиков надо знать.

- Чем выше звезда - тем большему числу людей она видна,- парировал я.

- Тоже мне, астроном! - поддразнила она.- Посмотрим, как ты через неделю заговоришь.

С того памятного дня Виктор Астафьев сразу и навсегда вошёл в мою духовную жизнь. Его произведения разместились на полке рядом с книгами Е. Носова, В. Шукшина, В. Солоухина, И. Тургенева, В. Распутина, Л. Толстого, В. Белова и других любимых писателей.

Астафьев... Произносишь это имя - и сразу вспоминается пастораль "Пастух и пастушка" (его любимое произведение), печально-романтичный "Звездопад", его непрощающее крутое слово в "Печальном детективе", воспоминание-сожаление (о любимом критике Александре Макарове) "Зрячий посох"... Целый мир, заставляющий нас сопереживать: радоваться, негодовать, чувствовать себя сильным и бессильным... Чувствовать себя Человеком.

Хлеб писательский...

Виктор Петрович был по-сибирски прямым и откровенным человеком, способным на всё смотреть, я бы сказал, по-народному. Амплитуда его высказываний широка. Он мог сказать возвышенно-осуждающе. Например: "Талант - и сладостный дар, и мучение. О даре мы ещё мало-мальски помним: тут и гонорары, и премии, а о муках творчества вспоминаем гораздо реже. Муки обычно признаются лишь после смерти художника".

В этом смысле показательно письмо-отповедь некоему прижимистому внаглую издателю Чернявскому, которому в марте 1975 года В. П. Астафьев открыто кинул: "Мне лично моя работа даётся тяжким трудом, и хлеб свой писательский я добываю остатками здоровья, потерянного на войне, и потому не могу и не хочу, чтоб меня обирали и обдирали, как оброчного пахаря".

Движения под одеялом

А вот на встрече со студентами он мог сказать примерно такое (о певце Валерии Леонтьеве): "Он на сцене делает такие движения, какие можно делать только под одеялом, и то ночью".

Как для кого, а для меня эта колкая фраза - народный взгляд на поведение наших "заморских" артистов-звёзд. Этот взгляд, конечно, можно разделять, можно осуждать - дело вкуса и воспитания.

Ну, а насчёт "движений любви" - правда, не только телесных, но и душевных, показательно признание писателя тому же критику А. Макарову (в письме от 23 ноября 1967 года), когда Виктор Петрович писал пастораль "Пастух и пастушка". Он тогда делился с Александром Николаевичем:

"Много сомнений в душе, что-то не так вышло, как задумывалось, что-то тянет на слезу и сентиментальность повесть-то, а настрой её беспощадно-суровый. Это должен быть вопль, плач о погубленной любви целого поколения, и писать об этом посредственно, даже хорошо нельзя, только очень хорошо, только отлично, иначе не стоит и браться...

Тут беда ещё в том, что он и она всю ночь вдвоём в грехе, на грани отчаяния, истерики и потопившего их чувства. А опыт общения с женщинами у меня слишком мизерный, мало я интимно общался с ними в силу своей застенчивости, миру незаметной. И вот отсутствие такого опыта почувствовалось, когда я писал, не из чего было выбирать и отбирать, а придумывать в этих делах ничего нельзя и невозможно. Ну что ж, почитаю старых грешников - Бунина, Цвейга, Толстого - поучусь ещё у них, авось помогут старику, как помогали уж сотням, если не тысячам, таких, как я".

С одной стороны, здесь невольно приоткрывается нравственная чистоплотность писателя, с другой - по-астафьевски знающая себе цену неисправимая и смешливая ирония... Она, кстати, мимоходом, как дуновение ветерка, промелькивает и в июньском письме того же года к тому же А. Макарову:

"Поедем мы в Латвию с Маней (женой.- Прим. авт.), чтоб никакая латышка на меня не позарилась! Купить кое-что надо и себе, и ребятам, костюм надо, пальто, сапоги - ничего-то у нас нету".

Как жить? Как работать?

...В своё время я с удовольствием прочитал в "Правде" заметку В. П. Астафьева с убийственным названием "Вивальди за пятак". А когда умер Владимир Высоцкий, он, на мой взгляд, первый и последний тонко подметил, что тот "немного ёрничает в своих песнях".

Точнейшее слово нашёл писатель, попал ну прямо в десятку. А сказано это было со сдержанной отцовской любовью к творчеству рано ушедшего из жизни поэта, кому искромсала, исковеркала жизнь, укоротила её не на одно десятилетие та широко идейная советская действительность!

Сам Виктор Петрович в апреле ещё 1967 года не ручкой, а клокочущей, кажется, кровью писал вот это своё письмо жене М. С. Корякиной:

"Как жить? Как работать? Эти вопросы и без того не оставляют меня ни на минуту, а тут последние проблески света затыкают грязной лапой... Мне хочется завыть и удариться башкой о стену. Будь же проклято то время, в которое нам довелось жить и работать! Зачем Всевышний наделил ещё каким-то дарованием? Для больших мук? Для ещё больших страданий? Мне давно-давно так тяжко не было... Надолго ли ещё хватит моей раздольной натуры? Моего юмора? Моей жизнеспособности? Всего этого остались крохи. Меня всё чаще и чаще тянет быть одному, тянет к замкнутости, к погружению в самого себя. Но это - конец художнику!"

Как будто не Астафьев, а взвинченный сплошными запретами на творчество Василий Шукшин возносит свои горючие слова к кому-то из своих близких, родных людей! Виктор же Петрович в этом своём письме тоже ведь так вот жгуче "сетует" не вообще на что-то, а на очередное "обрезание" своего нового произведения в журнале "Наш современник"...

Человек, не знающий середины

Словом, для меня Астафьев, как видите,- человек, не знающий середины, который для себя и для других отстаивает право вслух сказать свою правду, своё мнение. И вот...

Нет, лучше так: кто любил, тот, наверное, на всю жизнь запоминает обуревающее волнение, которое охватывает тебя, когда идёшь на вечернее свидание с ней... Нечто подобное испытал и я, когда весной 1986 года нечаянный случай свёл меня с Виктором Петровичем Астафьевым.

Но, впрочем, это была уже вторая, если формально, встреча с ним. Первая же произошла несколькими годами раньше, и тоже случайно. Её и встречей-то никак не назовёшь. Но всё-таки и такая, но она была, и потому, пожалуй, стоит начать сперва с того октябрьского дня...

Да, я видел Астафьева дважды, и оба раза - нечаянно, хотя каждый из этих двух раз приезжал в Красноярск с немыслимой целью вдруг всё-таки встретить его. Что поделаешь! Я не совсем конченый, но всё же фаталист: думаю, что всё, в конечном счёте, подвластно кому-то другому... Ему, Всевышнему? Впрочем, я и в этом окончательно не уверен - как раз именно в силу того, что фаталист. Ну да к делу.

Скажите, где увидеть писателя?

Первый раз (это было уже в восьмидесятые годы того, прошлого, ХХ столетия - хотя какое оно прошлое, раз мы сами жили в нём!), я приехал в Красноярск и дождливым октябрьским деньком на проспекте Мира нашёл Красноярское отделение Союза писателей СССР.

Благоговейно переступив его незнакомый порог, поднялся этажом выше. На месте, надо полагать, секретарши я почему-то увидел, как потом оказалось, писателя Владимира Шанина... Он сидел в сером костюме, при галстуке, и что-то там себе печатал на машинке. Я, волнуясь, подошёл к нему и спросил:

- А где можно увидеть Виктора Петровича Астафьева?

Сейчас понимаю, что вопрос этот был не из приятных для самолюбия Владимира Шанина. Ведь не им, а вот Астафьевым, видите ли, интересуются, и, наверное, не в первый и не в десятый раз... Он вопросительно взглянул на меня из-под очков и, давая понять, что они с Астафьевым тем не менее одного поля ягода, не без скрытого упрёка ответил мне:

- Как где, молодой человек. Писателя можно увидеть только за рабочим столом! Нигде больше.

Считая, что он преподнёс мне наглядный урок, а точнее, показал от ворот поворот, Шанин снова застучал на своей машинке. Я же, уходя, вовсе и не обратил на это его нравоучение ровно никакого внимания. А он, провожая меня взглядом, подумал, наверное: "Эко ты, парень, чего восхотел?! Астафьева увидеть..."

В плаще нараспашку...

С настроением, как тот пасмурный октябрьский день, я вышел из отделения Союза и бездумно поплёлся было по проспекту в сторону "Детского мира". Как вдруг - именно вдруг! - моё внимание привлекли два мужичка, бесшабашно голосующих на обочине.

Второго внешне не помню, а вот первого, который был по случаю дождя в чёрном болоньевом плаще нараспашку,- вижу, как сейчас, потому что это и был Виктор Петрович! Он с кем-то явно торопился куда-то и, в одной руке держа на отлёте бутылку водки, другой командно и уверенно вырывая взглядом машину в сплошном потоке, что-то отвечал - видать, своему коллеге.

Тут же на моих ошарашенных, можно сказать, глазах к Астафьеву и его другу подкатил какой-то замызганный грязью оранжевый "Москвичок-412", и они, с ходу как-то бухнувшись в него, отчего автомобиль заметно присел, отяжелев, с размаху хлопнули разбитой дверцей. "Москвич" резко рванул с места, как будто водитель этой самой народной-разнародной и убитой своей машины тоже спешил выпить заодно со своими новыми, подобранными пассажирами.

Я стоял, как оглоушенный. Было отчего! В секунды увидеть вот так запросто, в уличной суете, такого знаменитого сибирского писателя и тут же, в эти же секунды, сразу и потерять его из виду... Не слишком ли много для месяцев (если не лет!) переживания и ожидания и такой вот мимолётной, без единого слова, встречи?!

Меня тогда, помню, поразило в этой сценке то, что Виктор Петрович, оказывается, совсем не гнушается каким-то там вот замызганным случайным "Москвичом", не боится за свою драгоценную, надо понимать, жизнь, доверив себя первому встречному водителю, даже вовсе и не таксисту. А я представлял (не мог пока, в силу лет, представлять иначе), что уж такие-то писатели, как он, ну, непременно ездят по крайней мере на "Волге" хотя бы, да ещё вызванной из спецгаража! Хотя...

Тот же Лев Толстой - он ведь при случае предпочитал ездить в вагонах третьего класса. Классики - они тоже живут на земле, как и космонавты. Что тут дорисовывать воображаемый и непременно возвышенный портрет-то!..

А вы думали, я уже умер?

Второй раз (это было гораздо позже, и в том же Красноярске), я встретил Астафьева, также не застав его в отделении Союза, опять случайно (но всё-таки!) на выставке в Красноярской картинной галерее - той памятной весной 1986 года...

Увидев его, я невольно остановился и только, не помня себя, не то выдавил, не то произнёс одними губами:

- Виктор Петрович...

- Да, это я,- сразу, при этом успев окинуть меня спокойным взглядом, сказал он.

И тут же, чтобы унять, может быть, моё волнение, поддразнивающе добавил:

- А вы что, думали, что я уже умер?

Интонация голоса его была такова, что за этими словами чувствовался подтекст: как бы не так!

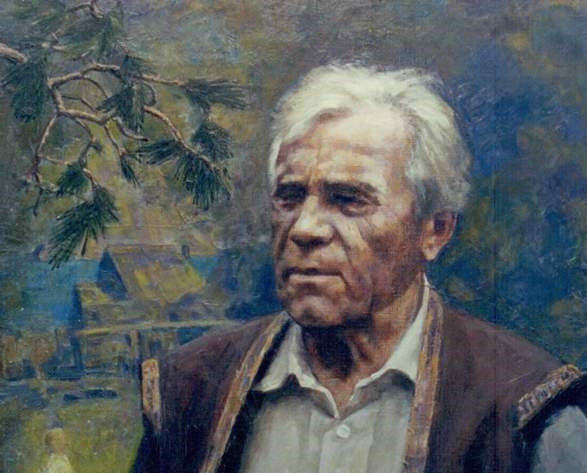

Передо мной стоял - руку протяни - не человек с седеющими волосами на голове, округлившимся под пуловером животиком, насиженным за писательским столом, в пиджаке со значком народного депутата СССР - стоял писатель с мировым именем.

Непросто, согласитесь, было справиться с собой и повести разговор с таким вот человеком, что называется, на равных, всё время заставляя себя думать, для собственного успокоения, что ли? - что он такой же, как все.

Виктор Петрович первым протянул руку, я поздоровался, ощутив в своей руке крепкую, натруженную ладонь. Невольно в голову полезло трафаретное: этой вот рукой - шершавой, но по-отцовски тёплой, он написал "Царь-рыбу", "Кражу", "Перевал"...

Дело происходило во время работы какого-то форума народных депутатов СССР. Виктор же Петрович в это время находился вот в Красноярске. Я поинтересовался, почему.

- Вначале я был на съезде, но потом уехал,- ответил он.- Приболел!

Его мнение насчёт перемен в стране к тому времени я уже успел прочитать в одной из центральных газет. И когда речь зашла о съезде, невольно вспомнились те слова: "Увы, возрождения, как такового, не происходит. Пока вижу лишь латание самых зияющих дыр. Мы настолько захудали, что любая латка нам уже кажется победой". В его духе было высказывание, что говорить!

Как вам пишется "Окопная правда"?

В то время кто пристально-ревниво следил за творчеством В. П. Астафьева, тот, конечно, знал, что писатель давно уже пишет свой главный роман - трилогию о войне, с предварительным рабочим названием "Окопная правда".

Тогда, в одном из последних своих интервью, он сообщил, что пока не удалось закончить начатый роман, и выразил надежду, что жизни хватит, чтоб его завершить. Пользуясь представленным мне случаем, но, правда, не надеясь на определённую долю откровенности, я всё же спросил:

- Виктор Петрович, как пишется вам "Окопная правда"?

- Это большой роман о войне,- раздумчиво, с волевыми нотками в голосе, ответил он.- На его написание у меня ушли годы и годы.

Глаза его тут (как, наверное, в детстве) вдруг слегка повеселели, и он уже облегчённей сказал:

- Не так давно я поставил в романе последнюю точку. Но... это роман закончен только вчерне.- Лицо его, изборождённое, по правой особенно щеке, морщинами, снова посерьёзнело.- Теперь меня ждёт основная работа. Надо снова садиться за стол и теперь всё уже тщательно прописывать.

Меня приятно поразило то, что именно вчера он закончил вчерне работу над романом, и такое характерное для Астафьева слово - прописывать. Впервые я его услышал из его же уст, только в радиоинтервью, где шёл разговор об истории написания великолепного во всех отношениях рассказа "Ода русскому огороду". Радио висело в коридоре той же моей районной редакции в Усть-Абакане.

Именно прописывать изображённое в начальном варианте - так определил он тогда одну из важных ступеней своей творческой работы. Невольно вспоминается толстовское: "Не скучать править".

- Страдаю, что некоторые черты характера, присущие мне прежде, утрачиваются. Я ведь был очень общительный и весёлый. Петь умел, знал уйму анекдотов. У меня прекрасная память, особенно на пакости. А сейчас всё чаще испытываю желание побыть одному. Доволен, когда вокруг никого. Считаю, что это уже дурные перемены.

Это Астафьев говорил о себе самом того времени. Но глаза, заметил,- они ещё молодо загорались озорным огоньком! Я это раз-другой да увидел здесь, в Красноярской картинной галерее.

С дочерью Ириной

А заглянул я тогда в эту картинную галерею, чтобы посмотреть новое в фотоискусстве - голографические снимки, и вот нос к носу столкнулся с Виктором Петровичем и его дочерью Ириной - статной молодой женщиной - сейчас, задним числом, думаю, чем-то напомнившей бы мне Волочкову (я не имею в виду рост).

Она гордо, изящно и женственно, сцепляя и размыкая пальцы рук на груди, следовала чуть впереди отца и делилась с ним впечатлением от очередной голографической работы.

Виктор Петрович был одет в кожаный (как у Шукшина в "Калине красной") пиджак, руки держал сцепленными за спиной. Чувствовалось - в том, как он неторопливо выслушивал дочь, не прерывая её, а лишь слегка кивая головой, и как не впереди, а чуть сзади неё двигался медленно по залу,- во всём этом чувствовалось, что он дорожит ею и любит её, и она прекрасно это осознаёт.

Вот это осознание ею отцовской любви и согревало тогда (в его глазах читалось) сердце и душу Виктора Петровича, да, наверное, согревало и в течение всей её жизни, оборвавшейся гораздо раньше отцовской...

Из воспоминаний Анны Потылицыной, родственницы Астафьева:

"Он Ирину сильно любил. Всё говорил: "Ой, я её так любил, что я думал, как переживу, что она умерла". В тот день, когда Виктор Петрович узнал, что с могилы Ирины срезали часть ограды, приехал ко мне сразу с кладбища... Приехал расстроенный, посеревший. Я утешала его, что не стоит эта железяка таких расстройств. А он и говорит: "Мне не железяку жалко, Анна Константиновна, а страшно стало, что возьмут кого-нибудь и похоронят рядом с дочерью. Вот чего я боюсь, и отчего покоя нет в душе". Для себя рядом с дочерью-то место берёг"...

А тогда, в картинной галерее, они были вместе...

"А вы, между прочим, кто?"

Да, я сразу, конечно, не осмелился в те минуты шагнуть к именитому писателю, да и как, что я ему, метался мыслью, скажу-то с бухты-барахты?! Как на меня, прервавшего их осмотр фотовыставки, посмотрит его дочь, а следом и он сам?

Но журналистская (и человеческая), пусть и такая скомканная удача, взяла всё-таки верх, и я, улучив момент и предварительно извинившись, подошёл к дорогой мне паре и произнёс тогда чуть не деревянными от глубокого и невольного волнения губами его имя-отчество: "Виктор Петрович..."

У меня достаточно было, есть и остаётся, такта, чтобы не злоупотреблять в таком вот случае представившейся возможностью, и собеседник - тем более такой, как Астафьев, чтобы не почувствовал во мне очередного банального и падкого на признания читателя-обожателя....

Когда я убедился, что такого мнения, слава те Господи, он обо мне не составил (не ради же автографа, значит, я подошёл к нему, нарушил их единение с дочерью), то само собой получалось, что можно хоть на несколько ещё минут продолжить начатый накоротке разговор. И я, зная, что Виктор Петрович, как человек и как писатель, дружен с Валентином Григорьевичем Распутиным, поинтересовался у него его мнением о близком друге по жизни и литературе.

- Распутин...- Виктор Петрович немного задержался на этом слове.- Распутин... Он ведь, ай-яй, преступно мало пишет! Годами ведь не работает!

Сказал и посмотрел на меня, стараясь убедиться, по-доброму ли я понял это его дружеское осуждение? Именно в то время, когда В. Г. Распутин стал чёлном президентского совета, для чисто писательской работы у него, понятно, стало времени и того меньше. И тут, как ни крути, в силе оставалось только что сказанное крепкое астафьевское слово!

- А вы, между прочим, кто? - неожиданно спросил тут меня Виктор Петрович, почувствовав, наверное, наконец, моё непраздное любопытство к нему и его мнению.

- Я - журналист... Журналист, пишущий рассказы...- с готовностью, как будто ждал этого вопроса, ответил я ему.- Извините, что сразу не представился,- запоздало добавил.

Ирина при этих словах, до этого стоявшая к нам спиной и как бы рассматривающая одну и ту же голографическую работу - я боковым зрением это увидел,- невольно оглянулась в нашу сторону. Я прекрасно чувствовал, она старается сейчас (по опыту?) не мешать отцу в такие минуты его беседы с новыми людьми, ибо лучше других понимает: её отец - он ведь не только отец, но и знаменитый писатель...

Виктор Петрович кивнул едва заметно головой, а мне вспомнилась его короткая фраза, обращённая к нашей братии: "Конечно, читатель охоч до сенсаций, но истина всё же превыше крика".

Так я и не понял, как Виктор Петрович относится к журналистам. Тогда не понял... Но то, что в те минуты разговор наш продолжился, косвенно можно вывести, что его, наверное, остановило прервать его именно моё уточнение: журналист, пишущий рассказы...

"Мы начинаем возвеличивать женскую красоту"

- В недавнем телеканале "Слово" о вас душевно хорошо отозвался писатель Владимир Максимов,- продолжил я.- Он говорил из Парижа - советский зарубежник.

- Максимов, говорите? - услышал снова я Астафьева.- Знаю, только какой же он зарубежник? Он же наш писатель, отечественный. Мало ли, что живёт в Париже!

Мы ещё накоротке (я, в основном, спрашивал, он отвечал) поговорили о "ребятах" из краевой писательской организации, Валентине Распутине, Александре Твардовском, а также об Иване Трифоновиче, родном брате поэта, у которого недавно гостил в Загорье Астафьев, и тут к нам подошла Ирина...

Вскоре, уже вместе с ней, мы осматривали другую экспозицию - фотовыставку мастеров СССР, организованную Барнаульским молодёжным центром "Мисс фото СССР - 86". После сотен цветных фоторабот, которые В. П. Астафьев осматривал неторопливо, без ханжеского лицемерия, он поделился таким своим мнением:

- Наконец мы начинаем возвеличивать женскую красоту... Портретная фотоживопись, думаю,- самая здесь удачная.

Пришло время прощаться. После добрых пожеланий мы сказали друг другу: "До свидания". Тогда я подумал ещё: "Вероятно, как читатель, я вряд ли больше увижу вот так запросто, наяву, и без всякой там пресс-конференции, дорогого мне писателя. Но с его книгами, в том числе и новыми, у меня постоянно будут поучительные, волнующие и сладкие свидания".

"Чтобы помнили"

...Летом 2011 года на Салбыке я (и тоже случайно), в разговоре, ни к чему не обязывающем, познакомился с туристами из Красноярска... Женщина, с иностранным фотоаппаратом на груди, фотографировала курган, стелы, степь, а потом что-то спросила у меня как у местного жителя. Я ответил...

А через минут десять её муж и моя дочь уже фотографировали нас вместе с ней "на память", и следом, узнав, что я пишу... заручилась моим словом, что я, встречавшийся с Астафьевым, приеду к ним в Красноярск, а точнее - прямо в Овсянку, и привезу с собой свои книжки.

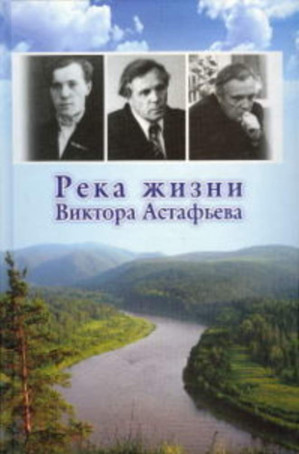

Что скрывать: я был рад приятной, полезной встрече и дорогому приглашению. Ну, а взамен у новой знакомой я тут же приобрёл (в одном экземпляре случайно оказавшуюся в её сумке увесистую книгу в глянцевой обложке) под названием "Река жизни Виктора Астафьева".

Она, Валентина Георгиевна Швецова, оказалась автором-составителем великолепного и более чем серьёзного издания, а заодно и основным хранителем фондов библиотеки - музея В. П. Астафьева в Овсянке и сотрудником Дивногорского городского музея!

Мы тогда, в июле, договорились прямо там, в степи, у кургана, встретиться на родине Виктора Петровича - ну хотя бы в октябре. Но вот опять я не нахожу времени теперь уже и для этой поездки и в ту же, теперь уже чуть увиденную и знакомую мне Овсянку! Невольно иной раз и подумаешь с досадой: "Ну что за притча!"

А на книге своей, мною только что приобретённой, где хронологически-художественно представлена вся живая жизнь современного классика русской литературы, Валентина Швецова назидательно, как будто для всей России (в сущности, так оно и есть), написала всего лишь два слова: "Чтобы помнили"...

И я теперь всё читаю - не торопясь, бережно - эту замечательную (куда москвичам-критикам до такой!), драгоценную книгу,- словно как по глоточку пью, желая, чтобы она никогда не кончилась,- эту вдохновенную родниковую воду...

Иркутское откровение

Сейчас самое время соединить частичку своих давних, но тоже дорогих воспоминаний (на этот раз об Иркутске) с книгой Валентины Швецовой. Какая связь?

Виктор Петрович... Гораздо раньше, чем я его увидел - пусть случайно, пусть и мельком почти, хотя непосредственное-то впечатление осталось, оно у меня есть! - я, будучи до этого в Иркутске, побывал и уже на самой квартире другого известного сибирского писателя - Валентина Распутина.

К чему привожу этот факт? К тому, чтобы посмотреть на отношения двух известных сибирских писателей, что называется, с другой стороны - иркутской. Ещё и к тому, что Валентин Григорьевич, это хорошо отпечаталось в памяти, искренне и куда как более откровенно обронил тогда в разговоре следующее:

- Вот возьмите Астафьева... Я, знаете, просто удивляюсь этому человеку! Старик уже, а как талантливо, сильно работает в литературе! Не устаёт ведь, не устаёт радовать своими силами, своими новыми книгами!

Я, слушая такое, дорогого стоящее откровение Валентина Григорьевича, чувствовал, что такая продуктивность Астафьева вызывает у него чуть ли не ревностное недоумение: и почему, мол, у меня-то так не получается?..

Между тем объяснение этому я нашёл, читая как раз книгу "Река жизни Виктора Астафьева", где приводится январское (1977 года) письмо Валентина Распутина, в котором он признательно пишет старшему мастеру: "Рад послать Вам свою книжку. Неизвестно, напишется ли что-нибудь ещё. А тут что-то вроде есть, хоть и немного, это я понимаю, но души и жизни взяла она порядочно, потому что спокойно, с методой и планом, работать я не умею, и пишу, КАК ПОПАЛО. Как, впрочем, и живу".

Вот в чём, оказывается, крылась и кроется причина его удивления перед гениальной плодовитостью Астафьева! И вот почему, получается, за свою жизнь, ещё вполне "работницкую", он никак не может (не смог) перешагнуть своё четырёхтомное издание сочинений... Впрочем, мал золотник, да дорог!

Бесценный живой экспонат

...А тогда, когда мы в Красноярской картинной галерее расстались (и, как оказалось, действительно навсегда) с любимым мною и ценимым народом русским писателем и его дочерью Ириной, я весь был полон гордости за только что произошедшее в моей жизни событие.

В раздевалке, надевая пальто, я пошутил, обращаясь к представителю Барнаульского молодёжного центра:

- Ваша выставка хороша, но больше всего мне понравился на вашей выставке Виктор Петрович Астафьев...

Тот немного посоображал - видать, вспоминая, что это всё-таки известный писатель, потом неверяще выпалил:

- Вы точно говорите, не обманываете?

- Сибирских писателей нам, сибирякам, хотя бы в лицо надо знать,- неодобрительно ответил я.

- Да вы что?!

И парень, больше ни слова не говоря, прихватив с собой увесистую книгу отзывов, пулей взлетел по лестнице на второй этаж выставочного зала. А я подумал: ну вот, ещё один человек помешает Виктору Петровичу остаться с самим собой, наедине с искусством...

Как назвать эти-то писательские муки?

Промах... по собственной воле

...Я всё это время знал, что Астафьев живёт рядом, всего-то в Красноярске, но где его Овсянка - я как-то конкретно себе действительно не представлял. И потому всё откладывал до непонятно какого случая поездку на его родину, к нему, полагаясь если не на русское "авось", то, наверное, на отвлечённую расхожую мыслишку, которая хорошо передана в словах - а, там как уж удастся! В городскую же его квартиру, в Академгородок, ехать к такому непревзойдённому прозаику мысли не было почему-то вовсе.

Дооткладывался в результате до того, что 29 ноября 2001 года в Абакане, в городском автобусе услышал по радио убийственную весть о том, что он - писатель Астафьев! - умер...

Уже годы спустя по семейным делам (провожая дочь в аэропорту Емельяново на самолёт в Анапу), поехал автобусом до Красноярска. И каково же было моё убийственное открытие и позднее горькое, до надкусывания губ, сожаление, когда из окна этого самого автобуса я увидел ранее только подразумеваемую мною и непонятно где существующую Овсянку!

А она - она была вот, после Дивногорска, прямо по дороге к краевому центру - выходи, и ты - в Овсянке. Суровые горы, чуждый здесь для меня Енисей... Но вот переулок, спускающийся к воде: не по нему ли в детстве бегал парнишка Витя Астафьев?

Как, оказывается, просто было-то добраться до известного теперь села, а я всё придумывал себе в мыслях какие-то отговорки, тем самым откладывая ценную для себя поездку всё "на потом и на потом". Этот промах - он оказался одним из самых запоминающихся и жгучих в моей жизни.

В тот горький юбилейный день...

...Я писал этот очерк-воспоминание 29 ноября 2011 года, уже в день 10-летия со дня смерти В. П. Астафьева. Так сошлось: и бессознательно, и сознательно. Всё было давно уже в блокноте и голове, и в день памяти писателя дальше отступать, откладывать замысел было ну просто нельзя...

За домашним окном, в которое я время от времени смотрел, в искристом куржаке с самого утра красовались лампадно белые сосны, тополя, черёмухи... Но во двор выходить не хотелось - тем более, ближе к вечеру подул ветер с сухим снегом...

На этом фоне мне вспомнилось лето, Салбыкский курган, где мы познакомились с Валентиной Георгиевной Швецовой, издавшей прекрасную, с любовью составленную книгу в память о В. П. Астафьеве. Тогда в степи, среди голубых ирисов и пахучего тысячелистника прямо из-под ног взлетали беспокойные трясогузки, уносясь в море качающегося белёсого ковыля...

Я решил (да заранее знал): непременно позвоню ей сегодня, в такой-то день! Щелчок, шум - и вот в трубке её узнаваемый, спокойный и добрый голос.

- Я не раз вспоминала о вас,- говорила она.- Ждала-таки звонка.

- А я, Валентина Георгиевна, как вас часто вспоминаю! Читаю вашу книгу - и просто счастлив... Какой там живой Астафьев!

- Знаете... Когда прощались с ним, я у гроба (так получилось) мысленно дала ему обещание написать о нём книгу-воспоминание по газетным, журнальным публикациям, письмам друзей-писателей, его собственным записям... Так получилось...

- Я ещё раз благодарю вас за эту богатую, замечательную книгу! - ответил Валентине Георгиевне с правдивой искренностью.

- Да-а... Семь лет я собирала эту книгу, составляла... Спасибо за добрые слова! Что ж вы не приехали в Овсянку, как обещали, по осени? - прервала она некоторое молчание.

- Дела семейные, больная мать, картошка...- слабо оправдывался я.- Теперь уж по весне обязательно будем у вас!

Веду телефонный разговор, а сам подспудно думаю: возможно, хоть жену Виктора Петровича, его "дорогую Маню" смогу свидеть, двумя-тремя словами обмолвиться. Не Виктор Петрович она, но всё же!..

- Какие новости? - спрашиваю.

- Я уволилась...

- Как?

- Пришло новое руководство, наши взгляды по некоторым вопросам не сошлись, и чтобы не обострять отношения...

- Что ж, понятно, вы женщина разумная.

- Да я без работы не остаюсь, всеми востребованная!..- бодро, чувствую - с улыбкой, произнесла она в трубку.

- А как, были сегодня на кладбище у Виктора Петровича, помянули его? Ведь десять лет, как...

- Да, конечно, всем коллективом музея-библиотеки помянули. Там, рядом с ним и Ириной, теперь похоронена и Мария Семёновна. Все трое теперь рядом лежат...

- А что... разве Мария Семёновна умерла? - останавливаюсь я.- Как же... Когда это случилось?

- А вы разве не знали? Да только что... Шестнадцатого ноября 2011 года. Видите, ровно месяц в месяц, только десять лет спустя...

Я продолжал по инерции слушать мягкий голос Валентины Георгиевны, а сам уже с сожалением думал о том, что и этот вот маленький шанс пообщаться с верной литературной и жизненной, конечно, соратницей писателя я из-за всяких жизненных проволочек теперь уже тоже упустил...

Мария Семёновна до двадцати раз перепечатывала пастораль "Пастух и пастушка", по нескольку раз - любое другое произведение мужа, ночами разбирая его корявый почерк. В письме к композитору Г. В. Свиридову Астафьев ещё в 1981 году замечал: "Это она, Мария Семёновна, печатает Вам на машинке моё письмо, ибо почерк мой, кроме неё, никто не разбирает..."

А если уж говорить о житье-бытье... Мария Семёновна на себе таскала своему мужу пропитание в отдалённую Быковку, Свиблово, готовила ему завтраки, обеды и ужины, пока он, её Виктор Петрович, корпел, согнувшись, над столом, над очередным белым листом... Куда бы он без неё?! И вот...

...Ещё три-четыре минуты, и наш разговор по телефону закончился. Вешаю трубку с мыслью, что там, в Дивногорске, я обрёл в лице В. Г. Швецовой и её мужа-фотографа хороших друзей. Так, смертию смерть поправ, нас связал по жизни он, Виктор Петрович Астафьев. И, конечно, и его "дорогая Маня"...

Царствие им небесное! Слава Богу, теперь они все вместе: он, она и их дочь Ирина...

Абакан.

Автор:

Валерий Полежаев

813

813

24.07.2024 08:21

24.07.2024 08:21

Гость (премодерация)

Войти